Gestern haben wir uns mit den Jungs von Rebeat Digital getroffen, die gerade versuchen, in Indien mit ihrem österreichischen Produkt Fuß zu fassen. Zur Erklärung, was Rebeat überhaupt ist: Es handelt sich dabei um eine Software, mit der Independent-Musiker ebenso wie große Labels ihre Musik in über 300 Download-Portalen einfach hochladen können – dadurch wird ihnen die lästige Arbeit des Vertriebs abgenommen, und sie können sich wieder voll auf’s Musizieren konzentrieren. Aufmerksam geworden bin ich auf das Produkt schon vor ein paar Jahren; und ich finde es wahnsinnig cool. Die Einblicke aber, die mir die Jungs gestern abend gegeben haben, zeigten mir das wahre Ausmaß der Revolution, die sich zur Zeit am Musikmarkt abspielt.

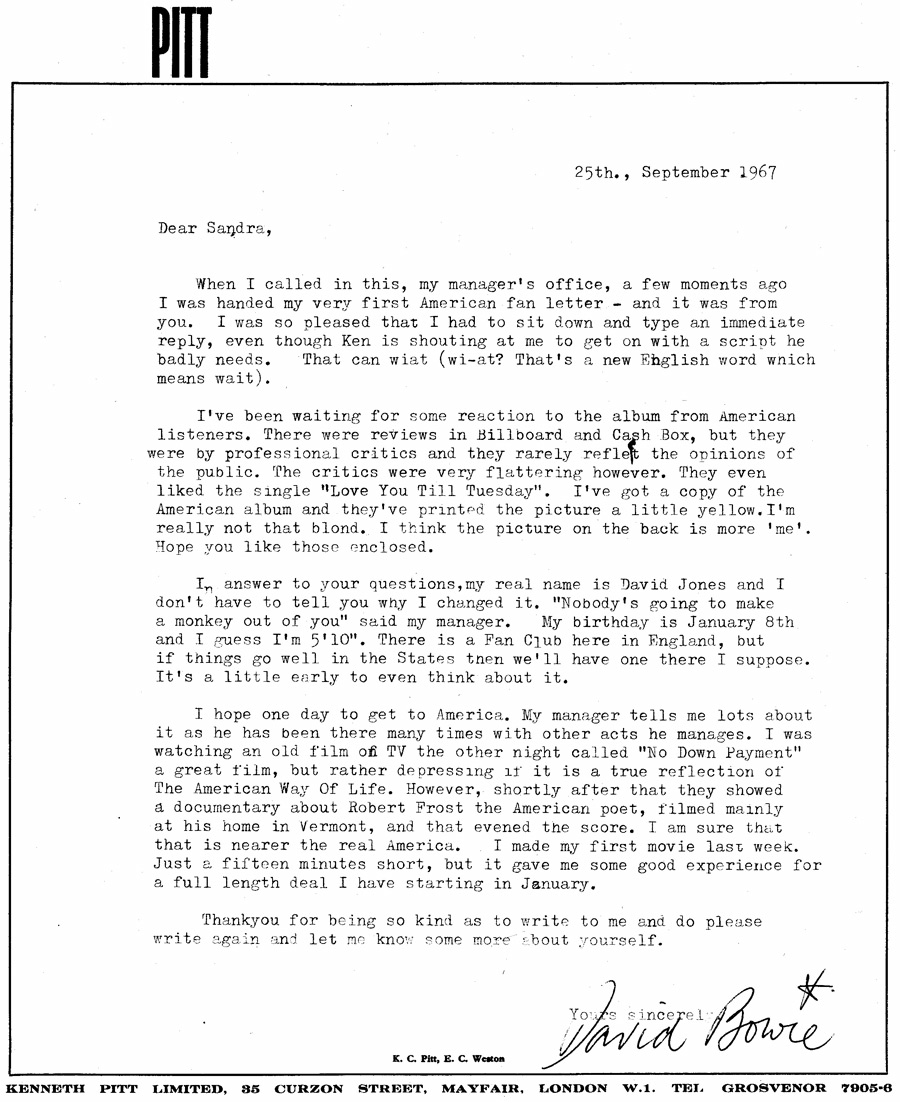

Ganze 40 Prozent der aktuell in iTunes herunter geladenen Musik sei derzeit Independent, sagten sie mir. Wow. Natürlich muss man relativieren: Einen großen Anteil davon macht derzeit die Künstlerin Adele aus, die sich an die Spitze der Charts gearbeitet hat – aber selbst sonst bleiben noch schätzungsweise 25 Prozent Downloads, die von Independent-Musikern statt von großen Labels kommen. Das Schema ist dabei ein klassischer Long-Tail: Eine kleine Elite an Künstlern ist extrem populär und verdient etliche Millionen; wird aber gefolgt von einem langen Rattenschwanz an kleineren Künstlern, die in ihren Nischen Geld verdienen und ein nettes Nebeneinkommen verdienen. Grafisch dargestellt sieht das so aus:

Ein kleines Nebeneinkommen also, ja? Ich fragte die Beiden, ob sie das Einkommen ihrer Kunden messen, und mit welchen Beträgen denn so zu rechnen sei. „Einige verdienen fünfstellige Beträge – pro Monat“, antwortete Robert Klembas. Besonders spektakulär ist dabei der Fall eines ehemaligen Tischlers: Er hat sich auf die exotische Musikrichtung des „Dubstep“ spezialisiert und seine Alben jeweils nach der Musikrichtung benannt: „Dubstep 1“, „Dubstep 2“ und so weiter. Entsprechend findet der kleine Fankreis dieser Musik seine Alben, lädt sie runter, bezahlt dafür – und der Tischler hat inzwischen seinen Daytime-Job gekündigt, weil Musik zu machen einfach mehr Geld bringt.

Okay, einen Haken gibt es: Die Software kostet in der Anschaffung 100 Euro; pro Song fällt noch eine Speichergebühr von einem Euro an, und der Barcode für ein Album kostet fünf Euro – aber die Hemmschwelle ist laut Robert Klembas nötig, um eine gewisse Seriosität der Künstler zu garantieren – wer es halbwegs Ernst meint, dem sind die 100 Euro auch nicht zu teuer, aber es hält Idioten fern. Derzeit zahlen Indie-Künstler und große Labels noch gleich viel für das Angebot – bald soll aber eine Premium-Version der Software folgen, die mehr kostet und Funktionen enthält, die große Labels brauchen, Indie-Künstler aber nicht. Das macht Sinn.

In meinem Hirn jedenfalls hat sich der Gedanke geformt: Warum eigentlich nicht? Ich hab auch schon für meine Audiokarte mehr als 100 Euro gezahlt, um halbwegs passables Lo-Fi zu produzieren – da machen 100 weitere Mäuse für den Vertrieb irgendwie Sinn. Und vielleicht finde ich ja tatsächlich Käufer für den schlechtesten Techno-Song aller Zeiten – Verrückte gibt es ja bekanntlich überall, erst Recht im Web.